Bibliometrie

Die Universitätsbibliothek bietet Beratung zu bibliometrischen Fragestellungen und der Sichtbarkeit Ihrer Publikationen an. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie Indikatoren wie Ihren h-Index, den Impact Factor einer Zeitschrift o. ä. ermitteln möchten. Individuell beraten und unterstützen wir Sie darin, Ihre Forschung noch sichtbarer zu machen und erstellen maßgeschneiderte Analysen.

Bibliometrische Beratung und Analysen

Sichtbarkeit

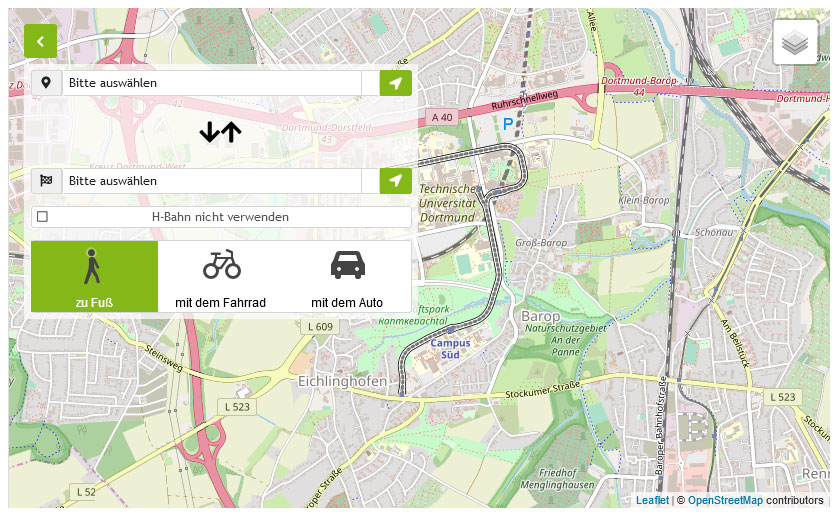

Die korrekte Zuordnung Ihrer Publikationen zu Ihrer Person ist essentiell für die Sichtbarkeit Ihrer Forschung und den Nachweis ihrer Rezeption z.B. bei Projektanträgen. Wir unterstützen Sie individuell darin, diese Zuordnung in bibliometrischen Datenbanken und wissenschaftlichen Suchmaschinen zu optimieren. Lassen Sie sich u.a. zu ORCID und proprietären Profilen wie Web of Science, Scopus, Google Scholar Citations beraten und tatkräftig unterstützen.

Publikationsanalysen, Themen- und Trendforschung, Kooperationssuche

Wir erstellen individualisierte Publikationsanalysen für Forschende, Gruppen oder Einrichtungen mit vielfältigen bibliometrischen Informationen wie der Anzahl an Zitationen pro Publikation, dem h-Index, den meistzitierten Publikationen, feldgewichteten Zitationsindikatoren usw.

Anhand von Zitations- und Themenfeldanalysen ermitteln wir in Absprache mit Ihnen potenzielle Kooperations- und Projektpartner*innen in Wissenschaft und Wirtschaft sowie vielversprechende Kandidat*innen für Gastprofessuren oder Vorträge.

Wir bieten Portfolioanalysen von Forschenden, Gruppen oder Einrichtungen und unterstützten Sie mittels Themenanalysen bei der Suche nach passenden, renommierten Journals. Anhand von Momentum-Indikatoren helfen wir Ihnen, neueste Entwicklungen in der Forschungsdiskussion zu identifizieren und sichtbar zu machen.

Wir unterstützen Ihre Entscheidungsfindung, liefern benötigte Daten, Reports oder Visualisierungen und stehen Ihnen bei Ihren individuellen bibliometrischen Fragestellungen beratend zur Seite. Gern zeigen wir Ihnen Web of Science, Scopus oder SciVal in einer Live Demo.

Datenquellen und Werkzeuge

Eine Auswahl proprietärer und offener bibliometrischer Datenquellen:

- Web of Science | Proprietäre Literatur- und Zitationsdatenbank. Info

- Scopus | Proprietäre Literatur- und Zitationsdatenbank. Info

- SciVal | Auf den Scopus-Daten basierendes Analysetool Info | Schulungen

- Dimensions | Proprietäre Literatur- und Zitationsdatenbank (freie Version). Info

- Google Scholar | Proprietäre Literatur- und Zitationssuchmaschine. Info

- OpenAlex | Open Data Literatur- und Zitationsindex (CC0 Lizenz). Info

Gerne beraten wir Sie bei eigenen Auswertungen.

Bibliometrische Indikatoren

h-Index

Der h-Index (oder Hirsch-Index) gibt die Anzahl an Publikationen n einer Person an, die mindestens n-Mal zitiert wurden. Einzelne vielzitierte Publikationen wirken sich somit auf den h-Index nicht so stark aus wie z.B. auf die durchschnittliche Zitationsrate.

Sie können Ihren h-Index über eine Autorensuche in den Zitationsdatenbanken Web of Science oder Scopus ermitteln. Prüfen Sie, ob durch unterschiedliche Schreibweisen möglicherweise Dublettprofile entstanden sind. In diesem Fall kann es Sinn machen, Ihr Web of Science Profil zu claimen und manuell zu aktualisieren. Dublettprofile und Fehler in Scopus korrigiert die Universitätsbibliothek gerne für Sie. Alternativ oder ergänzend können Sie Ihren h-Index auch anhand von Google Scholar ermitteln. Claimen Sie dazu Ihr Profil bei Google Scholar Citations oder nutzen das kostenfreie Programm "Publish or Perish".

Tipp: Nutzen Sie ORCID, um Ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen in verschiedenen Datenbanken und Suchmaschinen, auch bei Namens- oder Hochschulwechsel, dauerhaft mit Ihrer Person zu verknüpfen.

Gern beraten wir Sie zu Autoren-IDs und prüfen - insbesondere im Vorfeld zu Projektanträgen - Ihre Autor*innenprofile in den o.g. Datenbanken.

Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

Der Field-Weighted Citation Impact bezieht sich auf eine Menge an Publikationen, also z.B. die Publikationen einer Person, Personengruppe oder Einrichtung, und kann in SciVal ermittelt werden. Der FWCI gibt das Verhältnis erhaltener zu erwartbaren Zitierungen bezogen auf das jeweilige Fachgebiet, das Publikationsjahr und den Dokumententyp der betrachteten Publikationen an. Ein FWCI von 1 entspricht dabei dem Durchschnitt, wünschenswert ist ein möglichst hoher Wert. Die Aussagekraft des FWCI ist bei großen Dokumentmengen höher als bei kleinen.

Prominence Percentile

Die Prominence Percentile ist ein Momentum- oder auch Aufmerksamkeits-Indikator, den SciVal für Themen und Themenkomplexe errechnet. Betrachtet werden die Anzahl der erhaltenen Zitierungen und Aufrufe in Scopus während der letzten zwei abgeschlossenen Scopus-Berichtsjahre sowie der durchschnittliche CiteScore der zugrundeliegenden Publikationen im letzten abgeschlossenen Berichtsjahr.

Bitte beachten Sie:

Bibliometrische Indikatoren geben den quantitativen Einfluss von Publikationen in Form von Zitierungen wieder. Sie ergänzen, ersetzen aber nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit den betrachteten Dokumenten. Die Aussagekraft der Indikatoren ist abhängig von der zugrundeliegenden Datenquelle und ihrer Abdeckung des untersuchten Fachgebiets.

Durchschnittswerte wie die Zitationsrate (Zitierungen pro Publikation) besitzen keine Aussagekraft bezüglich einzelner Artikel innerhalb der untersuchten Menge. Zeitschriftenindikatoren ermöglichen keine Aussage zu einzelnen Beiträgen oder Autorinnen und Autoren innerhalb der untersuchten Zeitschrift. Nicht feldgewichtete Indikatoren bieten keine Vergleichbarkeit über Fachdisziplinen hinweg.

Journal Impact Factor (JIF) und CiteScore

Der Journal Impact Factor (JIF) bzw. CiteScore gibt an, wie häufig Artikel einer Zeitschrift aus bestimmten Publikationsjahren im Betrachtungsjahr zitiert wurden, bezogen auf die Anzahl aller zitierbaren Artikel der Zeitschrift der jeweiligen Publikationsjahre. Der Impact Factor berechnet sich dabei anhand der zwei Vorjahre des Betrachtungsjahrs, der CiteScore anhand dreier Vorjahre und des Betrachtungsjahrs. Der Impact Factor einer Zeitschrift lässt sich im Journal Citation Report des Web of Science, der CiteScore lässt sich in Scopus ermitteln.

Source-normalized Impact per Paper (SNIP)

Der Source-normalized Impact per Paper gibt an, wie häufig Artikel einer Zeitschrift aus den drei Vorjahren im Betrachtungsjahr zitiert wurden - bezogen auf das Zitationspotenzial der Zeitschrift, d.h. auf die Anzahl an Zitierungen, die Artikel aus der gleichen Fachrichtung durchschnittlich erhalten. Das Zitationspotenzial wird anhand all jener Publikationen ermittelt, in denen die untersuchte Zeitschrift im Betrachtungsjahr zitiert wurde. Der Source-normalized Impact per Paper einer Zeitschrift lässt sich in Scopus ermitteln.

Journal Citation Indicator (JCI)

Der Journal Citation Indicator lässt sich im Journal Citation Report des Web of Science ermitteln. Ähnlich wie der Field-Weighted Citation Impact, den SciVal für alle Arten von Dokumentgruppen berechnet, setzt der JCI die erhaltenen Zitierungen einer Zeitschrift in Relation zu den für das jeweilige Fachgebiet, die Dokumentarten und das Publikationsjahr erwartbaren Zitierungen, also ein feldgewichteter Indikator für Zeitschriften.

Eigenfactor & Article Influence Score / SCImago Journal Rank (SJR)

Eigenfactor & Article Influence Score sowie SCImago Journal Rank bewerten den Einfluss einer Zeitschrift anhand einer Netzwerkanalyse, die Zitaten aus vielzitierten Zeitschriften ein höheres Gewicht beimisst als Zitaten aus wenig zitierten. Dabei werden die durchschnittlichen Zitierraten der Zeitschriften einbezogen, so dass unterschiedliche Zitiergewohnheiten verschiedener Disziplinen berücksichtigt werden und eine bessere Vergleichbarkeit gegeben ist.

Der Eigenfactor bzw. Article Influence Score einer Zeitschrift lässt sich im Journal Citation Report des Web of Science ermitteln, indem Sie die gewünschte Zeitschrift aufrufen. Der SCImago Journal Rank (SJR) einer Zeitschrift lässt sich unter https://www.scimagojr.com/ oder in Scopus ermitteln.

Bitte beachten Sie:

Bibliometrische Indikatoren geben den quantitativen Einfluss von Publikationen in Form von Zitierungen wieder. Sie ergänzen, ersetzen aber nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit den betrachteten Dokumenten. Die Aussagekraft der Indikatoren ist abhängig von der zugrundeliegenden Datenquelle und ihrer Abdeckung des untersuchten Fachgebiets.

Durchschnittswerte wie die Zitationsrate (Zitierungen pro Publikation) besitzen keine Aussagekraft bezüglich einzelner Artikel innerhalb der untersuchten Menge. Zeitschriftenindikatoren ermöglichen keine Aussage zu einzelnen Beiträgen oder Autorinnen und Autoren innerhalb der untersuchten Zeitschrift. Nicht feldgewichtete Indikatoren bieten keine Vergleichbarkeit über Fachdisziplinen hinweg.

Kontakt